映画レビュー

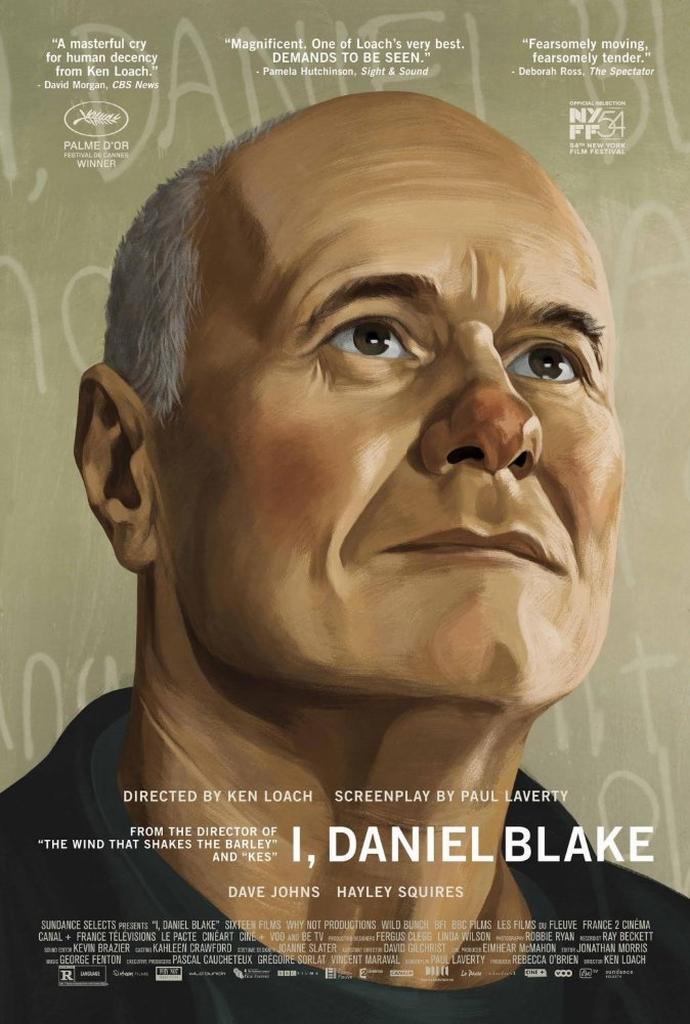

80歳になるイギリスの映画監督ケン・ローチの作品。3年前の「ジミー、野をかける伝説 」を最後に引退を表明していたが、現役復帰して撮ったのがこの映画。2016年の第69回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞。

主人公のダニエル・ブレイク(デイブ・ジョーンズ)は40年のキャリアを持つ大工だが心臓発作で仕事を続けることができず、政府の手当を受けている社会的弱者。勤労意欲はあるが、ITには全く疎い。映画の開始から続くのは政府から委託された民間会社の医療専門家の電話審査。ここでダニエルは心臓発作の話をするが、相手は聞く耳をもたず「腕を上げられるか?」といった マニュアル通りの質問をして、キレかけたダニエルに「そういう態度だと審査に影響しますよ」と高圧的態度に出る。まるでコメディのようなやり取りが続いた結果、届いたのは就労可能で手当を打ち切るという通知。

その後も延々と役所の冷淡さ、不条理さが繰り返される。電話をしても有料通話なのに延々と待たされて、その間ヴィヴァルディの春を聞かされるだけ。映画を観る側もだんだんとイライラしてくる。役所に行っても、紙での手続きはなくなっていてオンラインのみ、パソコンを使えないというと電話してくださいと言い、電話番号を尋ねるとオンラインにありますという矛盾を矛盾とも思っていない。

そもそも不当に手当を停止されたことに異議申し立てしたかったのに、そのために失業手当ての申請が必要となって、さらに心臓の問題で働けないのに求職活動が必要となり、そのために履歴書の書き方と面接のセミナーに出席しなければならないと延々と回される。挙句の果てには、求職活動をした証拠がないとか履歴書が手書きだったことで受け付けてもらえないどころかペナルティまで課せられる。そこには行政が弱者に手を差し伸べようという感じは全く無い。観ている側としてはフラストレーションが募るだけでなく、だんだんと気が滅入ってくる。

ダニエルと同じ社会的弱者のケイティ(ヘイリー・スクワイアーズ)は、2人の子供を抱えてこの町へ移ってきたばかりで、福祉事務所への道に迷って約束の時間に遅れたというだけで受け付けてもらえず、抗議すると警備員を呼ばれて門前払い。そこに居合わせたダニエルが世話を焼くがダニエルにも支援できるだけの余力はない。

その後も、ダニエルやケイティの努力は報われず事態は好転しない。ついにダニエルがキレて福祉事務所の外壁にスプレーペイントで抗議の落書きをする。警察を呼ばれるが、通行人達が応援したりするので、ここから市民の力が怠慢で不誠実な行政の告発、そして大逆転でハッピーエンドと繋がるのかと思ったがそうならない。

この映画はドキュメンタリーではない。脚本には実際にあった事件なども取り入れているというが、どの部分が事実でどの部分が創作かは見ていて分からない。舞台はイングランド東北部のニューカッスルであるが、ここの福祉事務所が実際この映画で描かれたような冷淡なのかどうかも分からない。もし、これが日本だったらと考えたら、役所でたらい回しにされるとか、制度の谷間で救われないということはありそうな気がするが、高圧的に人格を否定されるようなことはないんじゃないかなという気もする。なので、ケン・ローチが実際よりも少し挑発的に創作したのではないかという考えも捨てきれない。

とはいえ、貧富の差の広がりがイギリスだけでなく、日本を含む多くの先進国での共通の問題となっていることは事実で、それがポピュリズムの台頭とか別の問題を産んでいる今の世相へのケン・ローチからの警告のメッセージとしては納得できる。

この映画は、観ていて楽しくないし、気が滅入る。その中で、ダニエルの昔の職場の同僚や、アパートの隣人や、福祉事務所で上司の指示に従わずにダニエルに親切にする職員など、何人かの人が小さな善意を見せるのが救いではある。だが、そういう小さな親切が将来への希望という終わり方ではない。彼らはダニエルが陥った状況を変えることをはできなかったし、彼ら以上にケイティに親切にしたダニエルもケイティの窮状を救うことができなかったのがこの映画での事実で、その事実が大きな絶望を予感させる。日本語ポスターには「人生は変えられる。隣の誰かを助けるだけで。」とあるが、映画を見終わっても全然そういう気がしないのはどうしたものか?

Trailer

2017年に観た映画

2017年版「今日の映画」のリストはこちら。